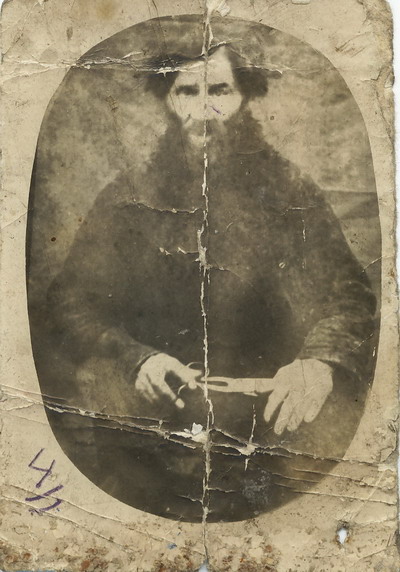

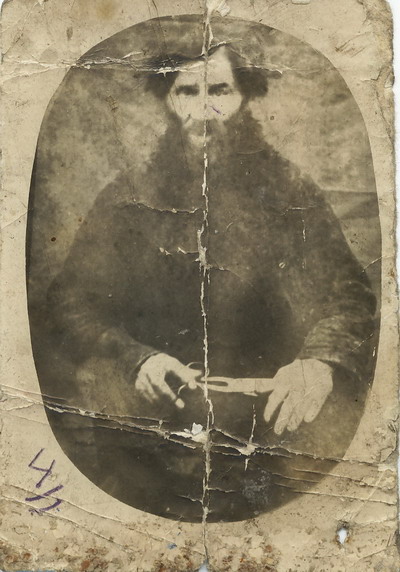

Мой прадедушка Михаил Нестерович

Федор Данилович

Анна Михайловна

Мой прадедушка Михаил Нестерович  Федор Данилович  Анна Михайловна |

|---|

Первый ряд - слева направо: Анна Михайловна, Петр, Федор Данилович, Яков, Вася Жуков. Второй ряд ????. Снимок 1938 или 1939 года. |

|---|

Яков Федорович - брат в зрелом возрасте |

|---|

Вася Белореков |

|---|

1-й выпуск ШКМ 1933-34 г. Федосов Петр-2 ряд 1-ый справа |

|---|

Аттестат отца |

|---|

Выпусники-семиклассники Алексеевской НСШ. 1940 г. Федосов П.Ф.- 2-ой ряд, 1-ый справа. |

|---|

Особо хочется заострить внимание на общественной работе в те годы. Мы жили, конечно, идеями партии, а какие они были – комментировать вряд ли стоит: построение социализма и коммунизма, борьба за зажиточную и счастливую жизнь. И партия и комсомол были нацелены на осуществление этих задач. Вот и мы, в меру своих сил, знаний и способностей включились в решение этих, казалось бы, вполне осуществимых задач.

В чем конкретно проявлялась наша активность? Взять, скажем, развернувшуюся в 1937-1938 году борьбу с так называемыми «врагами народа». Народ верил, что «враги народа» действительно есть и их надо уничтожать. Помню, как в нашем районе судили всю районную власть: первого секретаря райкома ВКПБ Колхматова, председателя райисполкома Семенихина, зав. райфинотделом Белякова, районного прокурора Савицкого и других. Им вменялось в вину вредительство, причем в районной газете публиковались материалы судебного разбирательства, где обвиняемые признавали свои вредоносные действия. Это ведь теперь стало известно, что все эти признания так называемых «врагов народа» выбивались из них всякого рода пытками и истязаниями. А тогда-то все мы считали, что так оно и было и клеймили позором «изменников родины». Сам я на одном из собраний односельчан, проходившем в сельской избе-читальне, от имени комсомольцев школы выступал и требовал суровой кары для руководителей района, ставшими врагами народа.

Немало времени у меня, как комсомольца и секретаря комсомольской организации, отнимала культурно-воспитательная работа среди сельской молодежи и, в частности, художественная самодеятельность. Организовывались драмкружки, создавались струнные оркестры, устраивались танцевальные вечера, проводились лекции и беседы на различные общественно-политические темы. Все эти проводились в избе-читальне (теперь они клубами называются). Приходилось и самому выступать на сцене то в роли какого-нибудь Луки из пьесы Чехова «Медведь», то «Мужа» по рассказу М. Зощенко. Особенно потешалась публика, когда я выходил на сцену и представлял «Злоумышленника» А.П.Чехова.

К культурно-просветительной работе мы старались привлечь учителей, другую сельскую интеллигенцию. В летнее время, когда на каникулы стали приезжать студенты, было особенно интересно и весело, мы активно привлекали их к работе с молодежью. Помимо вечеров в помещении были массовые гуляния на площади вокруг церковной ограды. Характерно, что в тот период не наблюдалось хулиганства, каких-либо больших драк с нанесением увечий, не было пьяных юношей, не говоря уже о девушках. Правда, отдельные ребята изредка баловались самогонкой, однако это носило одиночный характер. Что же касается наркотиков, то даже в лексиконе молодых людей этого слова не было, не говоря уж об употреблении.

Немаловажным местом в работе сельских комсомольских организаций было борьба с религиозными предрассудками. Велась она, конечно примитивными способами. Сами-то мы не знали, по существу ни истории религии, ни историю возникновения христианства, не читали ни библии, ни евангелие. Просто из некоторых отрывочных источников наши учителя объясняли нам, что бога нет и надо активно включиться в борьбу с религией. Что мы делали? Устраивали концерты художественной самодеятельности под религиозные праздники, особенно под пасху, допускали оскорбительные выражения в адрес священника и других работников церкви, осуждали учащихся, посещавших церковные службы.

Здесь я хочу сделать маленькое отступление. Когда-то, еще до того, как стать учителем, я и сам ходил в церковь и не только ходил, но и помогал ее служителям занимать прихожан. Было это в возрасте примерно 13-14 лет. Придя как-то в церковь, я взял одну церковную книжку, по-моему псалтырем называется, и начал ее листать и отдельные прочитал, причем читал вслух и нараспев. Мне самому и многим старушкам сильно понравилось, как я это делаю. Церковные работники (уж не помню кто) попросили меня придти к всенощной и почитать эту книгу. Я согласился и пришел. Читал, наверное, часа 2-3 с перерывами. Все, кто находился на всенощной, прямо восхищались моими проповедническими способностями. Жизнь потом так сложилась, что я не бывал больше в церкви. Кто знает? А может быть из меня мог получиться неплохой священник или другой какой служитель культа.

Но все повернулось по другому Как-то (это было в декабре 1938 года) к нашей избе подъезжает легковая машина «Газик», из нее выходит мужчина и направляется в хату. Смотрим и недоумеваем: что бы это значило? В это время я готовился к урокам, проверял тетради. Вошедши, этот товарищ поздоровался и обратился ко мне и сказал «Собирайся, поедем в район». Спрашиваю: «Зачем?». «Там скажут зачем». Мать даже перепугалась, я тоже не совсем понимал происходящее. В дороге (он оказался инструктором обкома партии) мне было сказано, что идет районная комсомольская конференция, на которой предлагается избрать меня в райком ВЛКСМ.

И действительно, на конференции состоялось избрание меня в состав бюро ЦК ВЛКСМ и утверждение заведующим отделом политучебы райкома. Я потом долго раздумывал, почему остановились на моей кандидатуре и пришел к выводу. В наше село часто наезжал секретарь райкома ВКПБ по кадрам Семко, часто встречался со мной как с вожаком школьной комсомольской организации. Активное участие я принимал в избирательной кампании по выборам в Верховный Совет СССР в 1937 году. Он-то, видимо, и нашел во мне что-то такое, что могло пригодиться для меня работе.

Масик Федор. Снимок 1940 г. |

|---|

Иван Мочалов. Снимок 1938 г. |

|---|

А через некоторое время, т. е. в Марте 1940 года, Масика утвердили ответ редактором районной газеты «Путь Ленин», меня после этого избрали секретарем райкома ВЛКСМ. Некоторый опыт работы с молодежью, накопленный в предыдущие годы, позволили мне без особых трудностей войти в новую роль. Да и бывший секретарь райкома был совсем рядом – всегда можно было посоветоваться по тому или другому вопросу. К тому же основной актив (члены райкома, члены бюро райкома, секретари многих комсомольских организаций) относились ко мне с уважением, как видно я пришелся им ко «двору».

Работать было интересно – и дел хватало, и интересные люди были вокруг. В составе бюро райкома был, например, Миша Хитров, работавший агрономом районного земельного отдела. Если коротко охарактеризовать, что это был за человек, то можно было сказать так: огромного, более чем двухметрового роста, с грубым зычным голосом, по характеру очень простой, добродушный, шутливый и смекалистый (последние годы жизни работал председателем Белгородского облисполкома). И вот на одном из заседаний бюро (оно проходило в маленьком кабинете секретаря РК) произошло неожиданное. Помню – принимали в комсомол группу ребят из колхоза «Добрая воля». Обычно при обсуждении дел по приему в члены ВЛКСМ вступающим в комсомол задавались вопросы трафаретного порядка: краткая автобиография, знание программы и устава ВЛКСМ. Не забывали выяснить также, а кто является вождем партии и народа, членами Политбюро ЦК ВКП(б). В этом плане и готовились отвечать на вопросы. Но вдруг дело повернулось и пошло не по привычному сценарию. Вошел, помнится, один паренек (тогда в комсомол принимали с 14 лет), растерялся, конечно, видя таких «дядей» за столом заседания. После краткого доклада его дела одним из работников РК мальчишка несколько успокоился и ждал, о чем его будут спрашивать. Готовился, конечно, к таким вопросам, которые задавались его предыдущим товарищам. Но тут произошло непредвиденное. Встает из-за стола этот великан Миша Хитров и своим зычным голосом спрашивает юнца: «А гонит ли самогон его отец?». Члены бюро и другие работники райкома, видимо тоже не привыкли к такого рода вопросам к вступающим в комсомол, посмотрели друг на друга с удивлением и стали ожидать, каков же будет ответ. Парень сначала оторопел, потом робость прошла и он ответил: «Да, отец самогонку гонит». Все засмеялись, на лицах присутствовавших было написано: «Зачем мы таких принимаем в ряды комсомола». А Хитров сказал: «Молодец! Честный парень. Хороший будет комсомолец, надо принять». Решено было согласиться с предложением Михаила. Правда, потом райкомовские ребята пытались как-то доказать, что Хитров не совсем был прав, но тот твердо заявил: «Я верю в этого молодого человека, потому что он честный. Другой мог слукавить, а этот не побоялся сказать правду, хотя и рисковал, что может быть не принятым в комсомол».

Этот случай надолго засел в моей памяти и в дальнейшей практической работе я стремился не забывать той ….истины, которая логически вытекала из приведенного того маленького, но по своей сути значительного жизненного эпизода. Я научился потом распознавать всякого рода ловкачей, врунов, которые ради карьеры готовы были поступиться правдой. А таких – ох как много пришлось повстречать на своем жизненном пути.

Отец. Наверно лет 20 с небольшим. |

|---|

Отец. Март 1941. |

|---|

Масик Федор. Снимок 1964 г. |

|---|

На отдыхе в Сочи (снимок 1953 г.) первые секретари райкомов КПСС - Огнев И.А., Федосов П.Ф. Шморгунов А.Т. |

|---|

Братья Федосовы Петр и Яков. Фотография 1938 или 1939 года. |

|---|

Демобилизовавшись в 1942 коду в июле месяце из армии, я немного (месяцев 5-6) поработал инструктором райкома ВКП(б), а затем снова утвердили меня ответ. Редактором той же газеты «Путь Ленина». А в январе 1944 был выдвинут уже на партийную работу – секретарем того же райкома ВКП(б) по кадрам. Аппарат райкома в то время был небольшой – 12-13 человек (1-ый и 2-ой секретари райкома, секретарь по кадрам, оргинструкторский отдел, состоявший из заведующего отделом и двух инструкторов, отдел пропаганды, включая туда завпарткабинетом, заведующий военным отделом и 2-3 технических работника). Такова была структура.

Когда меня примеряли для избрания, а проще сказать для утверждения (пленумы тогда проводились редко) на бюро, первым секретарем был уже не Беляев Б.Г., а Шморгунов А.Т., до этого работавший председателем райисполкома (тот был направлен в освобожденный от оккупации Гремячинский район). Соглашался на эту большую должность с большой опаской. Боялся –справлюсь ли?. Но в конце концов дал согласие и поехал для согласования в Воронеж в обком ВКП(б). Сначала побеседовали в отделе кадров, вернее в организационно-инструкторском отделе, а потом повели к секретарю обкома по кадрам Некрасову А.Т. Тот был одет в тогдашней «сталинской» униформе (синие диагоналевые брюки галифе, хромовые сапоги, защитного цвета гимнастерка, подпоясанная широким ремнем). Вообще-то мы все старались подражать высшим партийным чинам.

Когда я вошел в кабинет, секретарь поприветствовал меня и попросил сесть, а сам позвонил секретарше и сказал, чтобы ему принесли чаю. Та быстро это сделала. Он стал расхаживать по кабинету со стаканом чая и задавать мне вопросы (что я собой представляю, откуда родом, какое образование и. д.), хотя моя объективка лежала у него на столе. Я все ему по порядку отвечал, не сбиваясь. Были и вопросы, касающиеся положения дел в районе. Я тоже в меру своей компетенции в хозяйственных делах тоже особенно не путался в этих вопросах. Но вдруг неожиданно последовал вопрос, который прямо выбил меня из колеи, поверг в смятение. Товарищ Некрасов поинтересовался, а знаю ли я, сколько в нашем районе чесоточных лошадей. Я знал, конечно, что в некоторых колхозах у нас лошади болели чесоткой, но сколько их было – не знал. Ведь с чесоткой этой ветеринарная служба боролась и каждый день могли быть изменения в количестве таких больных лошадей. Так я и ответил, что точно не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Вот тут-то и началось: «Какой же вы редактор газеты, если не знаете такого важного вопроса? Как вам доверять после этого ответственную партийную работу? – уже раздраженно стал покрикивать секретарь.

Л. Нигровский. Снимок 1962 г. |

|---|

Удостоверение отца. |

|---|

Отец в модной униформе |

|---|

Гончаров И.В. и отец. Голосновка 1949 г. |

|---|

Семейства Гончаровых и Федосовых. Голосновка 1949 г. |

|---|

Водитель отца. Голосновка 1948 г. |

|---|

Отец на отдыхе перед перездом в Москву на учебу. |

|---|

Я отправился на учебу. Но встал потом вопрос: как быть с семьей?. Или оставить ее здесь, в Новосильске (к тому времени мы уже жили в двухквартирном домике вместе с председателем райисполкома, который был построен отделом коммунального хозяйства) или забрать жену и двух детей в Москву на период учебы. В связи с тем, что вновь избранному секретарю райкома (Анучину) жить было негде, пришлось решать вопрос о переезде в Москву. Тем более, заманчиво было 2 года пожить в столице, пусть, мол и дети посмотрят столичную жизнь, это поможет им в дальнейшем культурном и интеллектуальном развитии. Рассуждения наши вроде были логичны, но как все это осуществить? Где для нас приготовили квартиру, хватит ли денег на питание и жилье. Хотя зарплата за слушателями курсов сохранялась да плюс давали еще по 500 рублей (в тех деньгах) талонов на питание, все равно этих денег (как потом оказалось) было недостаточно.

Я-то жил в общежитии курсов, а семья их 3-х человек ютилась в маленькой комнатушке (метров 8-10) у одного старика домовладельца в Вишняках. Это был такой скупердяй, что ребятишкам лишнего шагу не давал ступить ни в доме, ни во дворе. Помаялись мы так с полгода и стали обсуждать, что делать? Возвращаться жене с двумя детьми в Голосновку было некуда – квартира, в которой в последние 2 года мы жили, была занята. Значит, туда путь отрезан. Наконец, решено было ехать в село Б. Алабухи к родителям жены, авось не выгонят. Тем более, знали, что дедушка и бабушка очень любят внучат и только рады будут их приезду. Так оно и вышло – приняли, приютили.

После этого я с головой окунулся в учебный процесс, впервые более серъезно прикоснулся к первоисточникам – произведениям К. Маркса, В.И. Ленина, не говоря уже о сочинениях Сталина. Лекции читались на высоком уровне – их читали известные московские академики, профессора и другие ученые. Все это было интересно, а порой даже увлекательно.

Терский казак из Северной Осетии Вася Хмаро |

|---|

Семья Хмаро. |

|---|

Так как русский лучше всех знал я, то естественно ко мне они больше всего обращались за помощью. Я никогда не отказывал, считая своим долгом выручать товарищей. Как сейчас помню, приехал на учебу в Москву из Тувы один партийный работник по фамилии Аракчаа. Почти ни одного слова по-русски произнести не мог. Пришлось с ним целых 2 года повозиться, чтобы хоть мало-мало научить его говорить по-русски.

Учился в нашей группе еще терский казак их Северной Осетии Вася Хмаро. Это был общительный, удалой, развитый парень. Избрали мы его партгрупоргом. Крепкая у нас с ним завязалась дружба, потом и семьями начали дружить (его семья тоже временно жила в Москве). Эта дружба до сих пор не увяла, мы продолжали переписываться, поздравляли друг друга с праздниками. Недавно только его постигло страшное горе – умерла жена Вера, которую мы крепко уважали.Представилась возможность получить и высшее партийное образование – разрешили всем нам, слушателям курсов, одновременно учиться и на заочном отделении Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

При сдаче текущих экзаменов (а шли они иногда и параллельно с нашими) приходилось только иногда некоторую дополнительную литературу. Заочное отделение мною было закончено уже будучи на работе в январе 1954 года.

Как складывалось дальнейшее мое положение? Учеба шла успешно и приближалась к завершению, выпуск предстоял в декабре 1952 года. Но тут произошло непредвиденное.

Партбюро Ленинских курсов. 1951 г. |

|---|

В июле этого же года я поехал на каникулы (они должны были продлится до 1 сентября), поехал конечно к семье в село. Побыв с недельку с женой и ребятами, я решил съездить в Воронеж повидаться с друзьями и в то же время сделать своеобразный зондаж в части перспективы, т.е. что будет со мной после учебы – куда придется ехать на работу. А то ведь бывало и так, что после окончания ВПШ или курсов направляли совсем в другие края, области и республики. Этого я не так уж боялся, но, откровенно говоря, хотелось все же вернуться в свою родную область.

Ленинские курсы при ЦК КПСС (1950-1952) |

|---|

Приехав в Воронеж, я сразу зашел в обком партии и тут же повстречал секретаря обкома Хитрова С.Д.. Поприветствовав меня, он не преминул сказать «Ну вот, зверь на ловца бежит». Правда, спросил, где я сейчас и почему я здесь. Я коротко рассказал ему все о себе. Тогда он задал мне вопрос: «Не согласен ли я поехать секретарем Буденовского райкома ВКП(Б), через 2-3 дня там райпартконференция, и мы еще не подбирали кандидатуру на секретаря РК». Я знал, что это хороший, экономически крепкий район и объяснил, что с удовольствием бы согласился поехать туда, но дело в том, что курсы я еще не закончил и вернусь только в декабре. Это, мол, не твоя забота, взял меня под руку и повел к 1-му секретарю обкома Жукову К.П..

Когда вошли в кабинет 1-го, Хитров сразу, как говорят, быка за рога. Вот, мол, подобрал кандидатуру в Буденовский РК. И кратко рассказал, как он меня встретил и какой у нас состоялся разговор. Жуков согласился с предложением Хитрова, а в отношении моей учебы, то сказал, что он договорится с ЦК о том, чтобы после избрания я вернулся для завершения занятий на курсах.

И тут же поручил подготовит шифрограмму на имя секретаря ЦК ВКП(б) Маленкова с просьбой дать согласие на такой вариант. Шифровка тут же была составлена и отправлена в Москву.

Коллектив Работников Буденновского РК КПСС. 1952 г. |

|---|

Через день пришел положительный ответ. А 8-го августа 1952 года на Буденновской районной партийной конференции по рекомендации Обкома я был избран первым секретарем райкома.

На второй день связался по телефону с женой, сообщил ей эту новость и пообещал скоро забрать их и перевезти сюда. Так и получилось. Недели через две ( в этот период я немного поездил по району, познакомился с рядом руководителей хозяйств) жена и дети переехали на новое местожительство. К счастью, к этому времени был свободным только что выстроенный маленький двухкомнатный домик. Правда, пожитков почти никаких не осталось - «растрясли» в связи с частыми переездами. Но главное было сделано, за семью я был уже спокоен.

С эти хорошим настроением я и снова вернулся в Москву, чтобы продолжит и закончить курсы.Примерно за месяц до выпускных экзаменов мне в декабре сообщили, что меня (вместе с другими слушателями) приглашают в КПК при ЦК КПСС для беседы. Я никак не мог взять себе в толк, что это будет за беседа. Вроде ничего не «набедокурил», учился, можно сказать, отлично. Оказывается, речь шла о подборе работников в этот Комитет. Работник КПК Лисов начал задавать мне всякого рода вопросы, выявлять мои знания и опыт и т. д.. Когда же я спросил на какой предмет я приглашен, то он ответил, что мы, мол, предложили бы Вам по окончании курсов поработать в Комитете Партийного Контроля при ЦК КПСС. Я любезно поблагодарил Лисова за большую честь и доверие, но объяснил, что, к сожалению, не могу воспользоваться данным предложением И рассказал ему о том, что произошло со мною во время летних каникул. Он извинился, сославшись на то, что никто с Ленинских курсов – ни деканат, ни партком не сообщили ему об этом. Пожелал мне всего хорошего, и мы расстались.

И только спустя годы, когда я уже работал в аппарате ЦК КПСС, мы снова не раз встречались и даже вместе проводили одну нашумевшую тогда проверку (но об этом позднее).

Диплом ВПШ. |

|---|

Диплом ВПШ. Оценки. |

|---|

Диплом "Ленинские курсы". |

|---|

Диплом "Ленинские курсы". Оценки. |

|---|

Итак, в декабре 1952 года я возвратился с учебы и приступил к работе (в период моего отсутствия обязанности первого секретаря исполнял 2-ой секретарь Ф.И. Метелкин) На фотографии 1952 года он сидит во втором ряду шестой (считая слева-направо) рядом с Сухановым Фёдором Гавриловичем, бывшым 1-й секретарь райкома партии, отец - 4-ый в ряду.

Прямо скажу, что это были самые лучшие и самые интересные годы в моей жизни. Во-первых, потому что сам я был уже более зрелым и подготовленным. Во-вторых, район располагал богатыми природными и людскими ресурсами, хорошими кадрами. И, наконец, отношение к сельскому хозяйству со стороны партии и государства вскоре после смерти Сталина изменилось в лучшую сторону. Пришедший к руководству Хрущев Н.С. сделал много полезного, особенно в начальный период своей деятельности.

Начали мы в первую очередь с укрепления отсталых колхозов и МТС кадрами. Направили туда лучших коммунистов-специалистов. Среди них Штана, Хаустов, Кирилихин, Поляков, Катуков, Белозерских и другие.

Брошюра. Издание Изд. Минсельхоз РСФСР 1957. |

|---|

Рабеселькоры газеты "Буденновец". 1955 г. |

|---|

Сейчас модно осуждать Хрущева за кукурузу. Конечно ошибка его заключалась в том, что эта культура внедрялась чуть ли не повсеместно, даже на Север он пытался ее продвинуть.

На кукурузном поле в колхозе им. Орджоникидзе. Селезнев К.Я. и Федосов П.Ф. Август 1954 г. |

|---|

|

|---|

|

|---|

Хочется вспомнить и еще немало хорошего из практики работы тех лет в Буденовском районе. Ограничусь лишь одним примером. Как-то заходит ко мне председатель колхоза «Память Кирова» Д.Е. Седаков (это был знатный человек, избирался Депутатом Верховного совета СССР) и говорит, что в одном из журналов он прочитал о передовом колхозе им. Орджоникидзе Лозовского района Харьковской области и хотел бы завязать переписку с ним, а может быть и вступит в соревнование. Мол, соревноваться-то интересно с передовым, а не отстающим. Я прислушался к его разговору, согласился с его предложением. Скоро завязавшаяся между двумя колхозами переросло в соревнование района с районом, а в конце концов в дружбу между русским и украинским народами. Мы регулярно обменивались делегациями, перенимали опыт друг друга, делились тем, чем богаты, т. е. жили как настоящие братья. Куда все это подевалось?. Сейчас даже трудно поверить, что когда-то все это было. Какая же это черная сила сделала это черное дело? Откуда такая вражда между людьми разных национальностей. Верится, что верх возьмет все-таки разум, и все люди будут жить в мире, согласии и дружбе. Надо только, чтобы каждый человек осознанно понял, что иного просто не дано.

Участники ВДНХ 1955 г. На снимке отец и мать (крайняя слева). За отцом стоит М. Хитров. |

|---|

Февраль 1956. Во время работы ХХ съезда КПСС. С.М. Буденный и секретарь райкома Буденновского района П.Ф.Федосов. |

|---|

Самым значительным и незабываемым событием в моей жизни был XX съезд КПСС, делегатом которого я избирался от белгородской областной партийной конференции. При избрании на съезд секретаря райкома учитывались, видимо, в первую очередь хозяйственные показатели Буденновского района. А они были к тому времени высокими. По производству мяса, молока, яиц, зерна и других сельскохозяйственных продуктов колхозы района занимали передовые позиции. Район в целом был участником ВДНХ, у меня до сих пор хранятся золотые и серебряные медали за достижения в сельском хозяйстве. Все это, а также, конечно, мой личный вклад в эти успехи района, и послужили веским основанием остановится на моей кандидатуре, при выдвижении делегатов на съезд.

Когда созывался XX съезд партии, еще не было нынешнего Дворца съездов, все крупные общественно-политические мероприятия (съезды, сессии Верховных Советов и др.) проводились в Большом Кремлевском Дворце. Поэтому от нашей партийной организации избиралось всего лишь 5 делегатов: первый секретарь обкома, председатель облисполкома, бригадир одного из колхозов Валуйского района, машинист паровоза и я – первый секретарь райкома. Если учесть, что тогда в области было 33 района, то легко себе представит, какая почетная честь мне была оказана и какова возлагалась высокая ответственность.

Откровенно признаюсь, что мне сначала никак не верилось, когда перед тайным голосованием была названа и обсуждена моя кандидатура. И только когда уже объявили результаты выборов, я пришел в себя и поверил, что произошло. Вечером ко мне в номер гостиницы собралось более десятка моих друзей-делегатов конференции с нашего района, секретари соседних райкомов. Все меня поздравляли, мною дан для них своеобразный «банкет», выпили, конечно, дошло дело до песен. Для коммунистов и всех трудящихся района это тоже было большим событием. Ведь это в основном их труд был учтен и по достоинству оценен.

Делегаты 20-го съезда КПСС из Центральной черноземной зоны. Федосов П.Ф.- 3-ий ряд, 5 слева.

Делегаты 20-го съезда КПСС из Центральной черноземной зоны. Федосов П.Ф.- 3-ий ряд, 5 слева.

|

|---|

Съезд открылся 25 февраля 1956 года и продолжался дней 8-9. Сначала все шло своим чередом. Открывая съезд, Н.С. Хрущев предложил почтить минутой молчания память И.В.Сталина, К.Готвальда и некоторых других ушедших видных деятелей международного коммунистического движения, затем были избраны руководители органа съезда.

Отчетный доклад о работе ЦК КПСС был сделан Хрущевым.Потом пошли выступления, приветствия представителей зарубежных делегаций. В дни работы съезда делегатам представили возможность посетить мавзолей Ленина-Сталина.

Характерно, что ни в отчетном докладе, ни в прениях ни разу не упоминался Сталин. Уже казалось, что съезд идет к своему завершению – дело за выборами руководящих органов партии.

Но произошло другое – в конце одного из вечерних заседаний председательствующий объявил, что на следующий день в 10 ч. Утра будет закрытое заседание съезда.

Что значило «закрытое заседание»? А это означало, что на него приглашались только делегаты с правом решающего голоса. Делегаты же с правом совещательного голоса (обычно это были вторые секретари обкомов партии), гости, зарубежные делегации принимать участия на этом заседании не могли, точнее не имели права.Когда объявили о предстоящем закрытом заседании, для подавляющего большинства делегатов не было известно, что на этом заседании будет обсуждаться. Я попытался было выяснить этот вопрос у нашего первого секретаря обкома Крахмалева М.К., но тот нахмурившись, отрицательно покачал головой, дав понять, что для него это тоже является загадкой. Оставалось одно – ждать до утра и гадать.

На следующий день в 10 часов утра (а не ночью, как иногда утверждают некоторые журналисты) заседание открылось. Открыл его сам Хрущев, предложил повестку дня: «О культе личности и его последствиях». Никаких возражений со стороны делегатов съезда не последовало. После утверждения повестки дня председательствовать на заседании стал Суслов, который и представил слово для доклада Хрущеву. Более двух часов продолжался этот доклад, нередко докладчик отходил от текста, распалялся, приводя многочисленные примеры и факты беззаконий и злодеяний, допускавшихся Сталиным. В зале заседаний в это время стояла гробовая тишина, все мы были в подавленном, шоковом состоянии, испытывали какое-то двойственное чувство. Многие из нас и сейчас не освободились от этого чувства. Как же так? Столько лет верили, можно сказать молились на человека, как на бога, а тут – на тебе: массовые репрессии, гибель многих тысяч ни в чем не повинных людей и другие преступления.

Пред отъездом в Москву. Штана, Федосов, Моргачева, Беда, Хаустов.1956 г. |

|---|

Прения решили не открывать. Суслов зачитал короткий проект постановления съезда, в котором осуждался культ личности и предлагалось партийным организациям осуществить меры по ликвидации его последствий. На этом заседание закрылось. Потом съезд, уже в присутствии гостей, международных делегаций стал рассматривать вопросы принятия различных резолюций, выборы состава ЦК КПСС и Центральной ревизионной комиссии и т. д.

Съезд завершил работу, делегаты стали разъезжаться по домам, но перед нашим отъездом из Москвы каждому вручили тезисы материалов съезда за тем, чтобы мы в своих организациях выступили с докладами о работе ХХ съезда КПСС. Причем, вопросу культа личности в этих тезисах было отведено места процентов 15-20. А весь наш доклад был рассчитан часа на полтора.

Ох, как тяжело было! Мне помимо своего района пришлось выступать на партийных активах еще и в трех соседних районах Алексеевском, Никитовском и Новооскольском.

Вопросов после каждого выступления поступало до сотни. И все они, главным образом касались Сталина. «Почему так произошло? А где был Хрущев и другие члены Политбюро?», «А почему не опубликовали доклада Хрущева о культе личности Сталина?» и т.д. и т.п. А что я мог ответить? Я мог руководствоваться только теми фактами, которые приводились в тезисах. Вполне понятно, что это не могло удовлетворить моих «слушателей», но большего я сказать им не мог, так как сам многого еще не знал.

Происшедшие события, конечно, осложнили всю нашу работу. У многих коммунистов наблюдалась известная растерянность, появились элементы разочарования.

Особенно болезненно воспринимали случившиеся старые коммунисты, фронтовики, которые с именем Сталина на устах ходили в атаки на врага.

Но время, как говорится, излечивает. Постепенно жизнь входила в нормальную колею вплоть до Июньского (1957 год) Пленума ЦК КПСС, когда встал вопрос о привлечении к ответственности за злоупотребления властью лиц Сталинского окружения – Молотова, Маленкова, Кагановича и других.

Об этом Пленуме тоже есть, что вспомнить, т.к. в этот период я уже работал в аппарате ЦК КПСС и в силу ряда обстоятельств был в курсе некоторых событий тех дней. Но об этом позже.

Коллектив Работников Буденновского РК КПСС. 1956 г. |

|---|

Сначала следовало бы рассказать о том, как я оказался в Москве на работе в аппарате ЦК КПСС.

Как известно, с приходом Хрущева к руководству партией было создано Бюро ЦК КПСС по РСФСР (до этого никакого партийного органа в Росси не было). Были образованы отделы Бюро ЦК. Вот в один из них (отдел партийных органов) меня и пригласили на работу в качестве инструктора. Я потом долго раздумывал, почему меня выдвинули на такую ответственную должность да еще в такую высокую инстанцию. Ведь в то время ( есть это пока, к сожалению и сейчас) довольно широкой была порочная практика подбора кадров не по их деловым качествам, компетентности, а по знакомству, землячеству, личной преданности, родственным отношениям и т. п. У меня же никого – ни знакомых, ни родственников в ЦК КПСС не было.

И только спустя несколько лет мне один товарищ рассказал, как было дело. Этот товарищ (фамилия его Денисов) был в то время заведующим сектором в отделе, куда меня взяли на работу. «Приглянулся» я ему, как он рассказал, тогда, когда был в Буденовском районе (в 1956 году, по-моему) вместе с 1-м секретарем Белгородского обкома партии Крахмалевым.

Были они у нас один или два дня, мы объездили поля и фермы некоторых колхозов, встречались с руководителями парторганизаций и колхозов, беседовали в райкоме ВКП(б).

Все им, нашим «гостям», понравилось: поля, особенно кукуруза, были чистыми и ухоженными, на животноводческих фермах тоже был порядок, в МТС и колхозах шла активная подготовка к уборке урожая. Короче говоря, по словам самого Денисова, у нас в районе они увидели то, чего не было в других, где пришлось побывать.

И вот когда возник вопрос в отделе ЦК, кого взять в аппарат, Денисов и вспомнил обо мне и внес предложение на этот счет. Потом меня пригласили с отдел ЦК на беседу, после чего в январе 1957 года было принято решение секретариата ЦК КПСС об отзыве меня с районной работы и утверждение инструктором ЦК.

Когда перед отъездом в Москву я зашел к Крахмалеву попрощаться он пожалел, что мы теперь не будем трудиться вместе и сказал примерно следующее: «Хороший ты у нас секретарь райкома, я мог бы не дать согласия на твой переход в ЦК КПСС, но не посмел этого сделать, т.к. потом всю жизнь бы мог бы упрекать меня в том, что я затормозил твой рост». Очень порядочный был человек, многие, кто его знал, до сих пор вспоминают его добрым словом.

Как мне работалось в ЦК? Скажу честно, что порой приходилось туго. Хотя к 40 годам уже был накоплен немалый опыт партийной работы, имелась определенная и теоретическая подготовка, но масштаб-то был все-таки районный. В аппаратной работе к тому же были нюансы, о которых я только позже стал узнавать. Тем более, что это был аппарат не какой нибудь организации, вроде Министерства, а Центрального Комитета партии. Надо было поэтому многому учиться, перенимать опыт у своих коллег, уже поработавших в этом отделе. Это всегда незазорно – спросить у товарища о том, чего сам не знаешь. Так я и поступал.

Прежде всего о структуре Отдела партийных органов Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Состоял он в основном из территориальных секторов (сектор Центра, сектор Северо-западных областей, сектор Поволжья и т.д.) В каждом секторе было по 8-10 работников, которым вменялось в обязанности так называемое «курирование» областными и краевыми партийными организациями (как правило, двумя обкомами или крайкомами). Мне, в частности, поручили заниматься Ивановской областью и Марийской АССР.

Что я обязан был делать? Постоянно изучать положение дел в этих организациях, быть в курсе наиболее важных событий, происходивших в них, хорошо знать основные руководящие кадры, знакомиться с протоколами заседаний бюро и пленумов областных партийных комитетов, заниматься письмами и заявлениями трудящихся, поступающим в отдел. Нередко приходилось изучать те или иные вопросы партийной жизни с выездом на место. В общей сложности командировки эти составляли иногда 120-130 дней в году. Это я вкратце обрисовал те вопросы, которыми приходилось заниматься. Были и отдельные поручения руководства отделом и Бюро ЦК.

Здесь уместно высказать свою точку зрения по ставшему ныне чуть ли не бранному выражению «аппаратчик». Под эту «гребенку» пытаются стричь всех – и руководителей и рядовых инструкторов. Я, например, не помню случая, когда бы инструктор нашего отдела давал секретарю обкома или другому областному работнику какие лидо руководящие указания – это было уделом руководителей отдела или секретарей ЦК КПСС. Мы, конечно, делали отдельные замечания по поступающим в отдел документам, давали советы по отдельным вопросам, но и то во многих случаях с ведома и разрешения руководства отделом. Как не полагалось выступать на пленумах, партконференциях, областных партийных активах. Так зачем же смешивать «божий дар с яичницей», кому надо огульно порочит работников аппарата, без которого не обходится ни одно цивилизованное государство.

Другое дело, что он должен быть компетентным, честным, неподкупным, а также принципиальным, если потребуется отстаивать правое дело. Знал я таких и их было немало (Громова О.С., Тимофеев А.П., Парцевский В.Н, Лисов А.Б. и др.). Были, конечно, и приспособленцы, бюрократы, хапуги, которые ради своего личного благополучия, карьеры поступались принципами, лишь бы угодить начальству. Вот Б.Н. Ельцын в своей книге «Исповедь на заданную тему» больно уж расхваливал ныне покойного П.В. Симонова, работавшего тогда инструктором в нашем отделе. На самом же деле он был не таким, как его изображает Ельцын. В прошлом, будучи первым секретарем Еврейского Обкома партии, страдал запоями. В бытность инструктором ЦК был настоящим приспособленцем, в угоду руководству нередко шел на сделку со своей совестью, старался, например, выгородить провалившихся работников в г. Орле (о чем постараюсь более подробно рассказать на следующих страницах).

Товарищи по партийной работе на отдыхе в Ливадии. Безносов, Федосов, Канцеляристов. 1960 год. |

|---|

За эти годы работы в аппарате ЦК я хорошо узнал Полехина, как человека непорядочного, мстительного, с карьеристскими наклонностями и ожидал,, что мое «правдолюбие» даром мне не пройдет. Так оно и вышло. Выпал удобный момент, чтобы расправиться со мной. Ефремова вскоре, видимо, за его архиреволюционное поведение при разоблачении рязанской аферы, отправили в область первым секретарем Челябинского обкома КПСС, а исполнять обязанности зав. Отделом поручили Полехину. Как раз в этот момент с приходом в ЦК Кириленко при Бюро ЦК начали создаваться небольшие по численности отраслевые промышленные отделы, в связи с чем наш отдел сокращался на 13 человек (до сокращения в нем было более 80 человек). Вот тут-то он не преминул воспользоваться удобным моментом – меня пригласил не сам Полехин а другой зам. зав. отделом Петровичев Н.А. и предложил мне перейти в другой, вновь создаваемый отдел машиностроения. Я зада вопрос Петровичеву, почему я должен идти в этот отдел – ведь я не специалист в области машиностроения, какая от меня там будет польза. Он сказал, что в этом отделе планируется иметь инструктора специально по разбору поступающих туда писем и заявлений. Я сначала не соглашался, но он дал мне понять, от кого «горят огни» и поэтому сопротивляться бесполезно. Посоветовал сходить в новый отдел, побеседовать с его заведующим Бочкаревым. Делать было нечего – пришлось пойти. Тот встретил меня хорошо, как-то расположил к себе и я, посоветовавшись с товарищами и дома, согласился пойти туда работать. Первое время было трудно привыкать к новой обстановке, вживаться в новый коллектив. Тем более, функции работников отдела были совсем непохожими на те, что были в «парторганах», даже терминология была совсем другая.

Отец с Е. Соколовым и его младшим сыном Борей.1961 г. |

|---|

Статья в журнале. |

|---|

Тигрий Фигурин и отец. Сухуми 1964 год. |

|---|

|

|---|

Фестиваль любительских фильмов. 1972 г. Землянникова в центре. Отец справа. |

|---|

На Центральный совет по кино были возложены функции по развитию кинолюбительства трудящихся. И на данном участке пришлось решать ряд неотложных проблем. В частности, по нашему предложению Президиум ВЦСПС в 1967 году принял специальное постановление, в котором предусматривалось создание клубов-лабораторий кинолюбителей при советах профсоюзов, организация широкой сети самодеятельных киностудий в клубах, домах и дворцах культуры профсоюзов. Ежегодно совместно с союзом кинематографистов СССР и РСФСР стали проводиться тематические конкурсы, смотры и кинофестивали любительских фильмов.

Все это приходилось делать в архисложной обстановке. Из всех 16 лет работы в ВЦСПС я не помню почти ни одного года, когда бы не приходилось «бороться» за выживание. То и дело Госкино СССР ЦК профсоюза работников сельского хозяйства, ЦК профсоюза работников культуры, Совет Министров Казахской ССР и другие организации и ведомства поднимали вопрос о передаче киноустановок в ведение государственных органов кинофикации. И всякий раз надо было доказывать необоснованность такой постановки вопроса. Не один раз рассматривались эти вопросы в ЦК КПСС. На эту «борьбу» затрачивалось много сил, энергии и нервов. От этого страдала сама работа по организации кинообслуживания населения.

Нелегко было справиться с выполнением финансовых планов еще и потому, что государственные органы кинофикации и кинопроката старались снабжать так называемыми кассовыми фильмами прежде всего принадлежавшие им киноустановки. Нашим работников на местах приходилось буквально драться за каждую такую ленту. Руководство же ВЦСПС не принимало во внимание эти факторы, ему давай план. Помню такой смехотворный эпизод. По итогам работы за год и по плану доходов от кино на очередной год я докладывал на заседании Президиума ВЦСПС. Председатель ВЦСПС Шибаев предложил мне открыть «дополнительные точки», чтобы увеличить валовой сбор средств от киносеансов. В ответ я ему задал вопрос: что он имеет в виду, предлагая открывать «дополнительные точки»? Это же не пивной ларек или киоск для продажи газет. Киносеансы-то демонстрируются в клубах, поэтому речь, наверное, должна идти о дополнительном строительстве клубов, домов и дворцов культуры. Он так и не понял меня, и предложил увеличить план, хотя он уже был согласован в Госплане СССР и утвержден Сессией Верховного совета СССР (план по доходам от кино составной частью входил в госбюджет страны).

Коротко следует остановится о взаимоотношениях, которые складывались у меня с секретарями ВЦСПС – кураторами культурно-массовой и воспитательной работы, в т.ч. и кино. С Николаевой был полный контакт, она полностью мне доверяла. Иногда и «поругивалась», но по делу, а не по мелочам. На смену ей пришла Землянникова. В целом-то мы с ней работали дружно, но она была женщиной самолюбивой, порой капризной. Одним словом, человек настроения. Поэтому приходилось учитывать это и на рожон не лезть. Больше всего попадало заведующему культурно-массовым отделом Синицыну, с которым у нее с первых дней его прихода в ВЦСПС сложились ненормальные отношения. По делу и без дела она всякий раз к нему придиралась, он же, как говорят, давал сдачу. Очень часто приходилось быть свидетелем перебранки между Секретарем ВЦСПС и зав. отделом и самому становилось неудобно наблюдать все это. В конце концов Синицыну пришлось уйти на пенсию ровно в 60 лет, хотя он был еще в полном здравии. А в общем-то он человек порядочный и знающий. С ним у нас сложились хорошие отношения, мы до сих пор перезваниваемся, напоминая друг другу о том, что мы еще есть на этом свете.

1970 год. Фестиваль любительских фильмов. Отец, Леонов и Рошаль. |

|---|

Отец и Баталов. Баку 1978 год. |

|---|

Подитоживая эту часть воспоминаний, возникает двоякое чувство. С одной стороны, было много нового и интересного в работе и в жизни, довелось общаться с видными деятелями кинематографии (Рошаль, Соловьев, Санаев и др.), побывать за рубежом (в Автрии, Швейцарии, Чехословакии, Болгарии, Польше, Югославии, ГДР). С другой стороны, за все эти 16 лет пришлось пережить столько нервотрепки, сколько, наверное, не было пережито за все предыдущие годы жизни. Да и тратить-то энергию и силы зачастую приходилось не на настоящее дело, а попусту, на ненужную «войну» с Госкино и даже со своими профсоюзными деятелями. (ЦК и советов профсоюзов) за киносеть.

К 66 годам жизни энергия и силы стали иссякать, здоровье ухудшилось, в 1982 году перенес тяжелую операцию, связанную с аденомой предстательной железы. Стал подумывать об уходе на пенсию, да и прозрачные намеки шефа давали понять, что пора брат, пора. Так в мае 1983 г. было удовлетворено мое заявление об уходе на заслуженный отдых. По ходатайству ВЦСПС мне была назначена персональная пенсия союзного значения.

ЦДК 1980 год. Фестиваль любительских фильмов. Отец, Рошаль и Санаев. |

|---|

Отец и Гайдай. |

|---|

Обычно многие люди болезненно переживают этот момент в жизни. И это естественно. Я же как-то пережил его сравнительно легко.

Свободное время (а оно теперь было свободным круглые сутки) решил употребить на общественную работу (меня избрали в совет ветеранов войны и труда при ВЦСПС), более активно стал заниматься рыбалкой. И постепенно начал забываться.

Изредка, правда, заходил в Центральный совет по кино пообщаться со своими бывшими коллегами, но новый председатель совета Антипин посматривал на меня косо, воображал, что он все знает и в каких-либо моих советах не нуждается. А следовало бы. Не учитывая специфики данного участка работы, он перенес сюда стиль и методы, которые были у него на вооружении в период пребывания на посту секретаря Иркутского обкома партии по идеологии. Развел канцелярщину, стал плодить много бумажных «директив». В конце концов потерпел фиаско. Центральный совет по кино был упразднен, а киносеть профсоюзов по существу осталась «бесхозной».

Уход на пенсию. Май 1983 год. |

|---|

Зимняя рыбалка. |

|---|

Находясь на заслуженном отдыхе, я стремился больше бывать на воздухе, раза два в неделю выезжал вместе с приятелями рыбачить. Это в зимнее время.

А летом и того чаще, особенно когда отдыхал в пансионате ВЦСПС «Пестово».

Здоровье до 1989 года было сносным.

Однако в марте этого года начались неприятности. Во время пребывания в санатории «Подмосковье» вдруг почувствовал резкие боли в животе, с каждым часом боли усиливались. Врачи поставили диагноз – воспаление желчного пузыря. Срочно отправили меня в больницу. Диагноз подтвердился, была сделана операция по удалению желчного пузыря. Первый год после операции чувствовал себя неплохо, потом состояние здоровья начало ухудшаться.

И вот уже второй год замучили разные болячки, чуть ли не большую часть времени приходиться проводит в больнице.

Страшно надоело, но никуда не денешься, жить-то хочется.

Мне завидно повезло, что не ошибся в выборе постоянной спутнице жизни – жены. Если бы не она, то вряд ли бы я достиг того положения, которое пришлось занимать в обществе.

Нюся Бессмертова с племянницей Ниной. Снимок сделан в Борисоглебске в октябре 1939 года. Как раз в это время мать работала акушеркой. |

|---|

Бросалина Настя. |

|---|

Зарщикова Наталия. |

|---|

Где же я ее отыскал, как все было? А получилось так. Работая секретарем райкома ВЛКСМ, я будучи еще холостяком, как-то поехал в село Алексеевку для участия на комсомольском собрании в неполно-средней школе. Во время собрания я обратил внимание на одну симпатичную девушку, которая выделялась своей скромностью и даже застенчивостью. На ней был белый пуховый платок, что придавало ее и без того красивому по настоящему русскому лицу, особое очарование. Я спросил у кого-то из учителей, что это за девушка, мне сказали, что это Нюся Бессмертнова – акушерка сельской амбулатории. В связи с тем, что при амбулатории нет комсомольской организации, она состоит на комсомольском учете в школьной организации. Мне она очень понравилась, и я решил поухаживать за ней. В тот же вечер мы познакомились. Она, как видно, тоже увидела во мне подходящего ухажера, а может быть и больше. Но в следующий мой приезд в Алексеевку чуть было не расстроилась наша дружба. В сельском клубе проводился вечер танцев и различных игр, выступали на сцене, кто во что горазд: читали стихи, пели. Я тоже решил принять участие в этой самодеятельности. Ведь я был молодежным вожаком, и негоже было отсиживаться на скамейке, быть лишь потребителем культурных благ. Мне была представлена такая возможность. Когда я читал рассказ Михаила Зощенко «Муж», то в конце своего выступления заметил, что моя знакомая Нюся Бессмертнова быстро испарилась, выскочила на улицу с намерением убежать к себе на квартиру. Через некоторое время, когда я уже сошел со сцены и сел на скамейку, то увидел ее – моя беглянка возвратилась. Мне потом рассказали, как все произошло. Когда я выступал с рассказом Зощенко «Муж», то копировал артиста Хенкина, т.е. прикартавливал. Ей показалось, что я, в самом деле, картавый, зачем мне, мол, такой ухажер. И только ее подружки (Настя Бросалина и др.) едва уговорили ее вернуться, убедили, что я не картавый, а на сцене перевоплощался. Вот ведь какие бывают потешные случаи.

Отец и Мать - молодые.

Отец и Мать - молодые.

|

|---|

Я же всерьез полюбил ее. Для того, чтобы чаще встечаться, всякий раз упрашивал секретаря райкома ВКП(б) посылать меня уполномоченным по тем или другим кампаниям в Алексеевку. Знакомство наше началось примерно в январе 1940 года, я нередко наезжал в Алексеевку – благо была в РК ВЛКСМ своя лошадь «Ангена». Дружили мы всю зиму и весну а в июне (30 июня) этого же 1940 года решили соединить наши сердца – поженились. Свадьбы никакой не было. По обоюдному согласию я взял в автоколонне «полуторку» и привез из Б. Алабухов (от родителей) в представленную мне в районном центре квартиру. Мы даже не зарегистрировались, почему-то посчитали этот акт не весьма существенным. Регистрация брака произошла лишь через 10 лет, в 1950 году, перед моим отъездом на учебу в Москву.

Работать моя жена устроилась в райздрав отделе помсанврача. В августе 1941 года, когда уже шла Отечественная война, у нас родился первенец – сын. Назвали его Валерием. Тогда многие называли этим именем своих детей, т.е. так, как звали знаменитого летчика Валерия Чкалова. Работать после родов не бросила, за сыном ухаживала приехавшая к нам сестра жены – Настя или тетя Ася, как потом стали ее называть наши дети. Валерий рос в тяжелых условиях, нечем его было побаловать в смысле сладостей, одежды обуви. У нас и сейчас хранится фотография тех лет, на которой хорошо видно, как он одет.

Второй сын Толик родился 3 июня 1947 года, когда мы уже были в Голосновском районе. Толик начал свое детство не в тепличных условиях. Был он слабеньким мальчиком, часто болел. Однажды даже пришлось с ним лететь на самолете кукурузнике в Воронеж в спецполиклинику за медицинской помощью. Хорошо, что у нас и там была своя корова. Молоко выручало, дети не были голодными. В Буденном нас было уже пятеро. После смерти в 1952 году моего отца, к нам приехала на постоянное место жительства мать и жила с нами вплоть до смерти, т.е. до февраля 1973 года. Отец прожил 72 года, мать 82.

Работая на ответственных постах в районах и в Москве, я мало бывал дома. То целыми днями мотался по полям, то выезжал в длительные командировки по городам Советского Союза. Поэтому все заботы по дому, по воспитанию детей в основном ложились на жену. Она и работала, правда, с перерывами (в связи с переездами), и успевала заниматься семьей. Нелегко, конечно, было, но что поделаешь, жизнь требовала этого.

Валерий.

Валерий.

|

|---|

Валерий и Люда. Август 1965 года |

|---|

Я стал хлопотать в Комитете партийно-государственного контроля об улучшении жилищных условий. Мне пошли навстречу и выделили комнату в коммунальной квартире для отселения Валерия с Людой. Впоследствии ими был произведен обмен выделенной комнаты на однокомнатную квартиру, а затем Валерий сам «заработал» двухкомнатную, площадью 28 кв. м.. В 1972 году женился и Толик. Его женой стала Лида. Ее большая семья проживала в ту пору в Перловке. Снова встал квартирный вопрос. У них в 1973 году родился сын Роман, через некоторое время ожидался и второй ребенок. Посоветовавшись, мы решили разъехаться. Мне ВЦСПС выделил на двоих малогабаритную 24-х метровую двухкомнатную квартиру во вновь выстроенном доме.

Так из одной семьи образовалось три. Но это было чисто формально. Фактически же мы и до сих пор живем как одна семья. Мы с матерью всегда старались помочь детям в их становлении и даже тогда, когда стали жить порознь и всегда, казалось бы, они были уже самостоятельными. Мне, например, трудно понять тех живущих в достатке родителей, которые бояться, как бы «лишняя копейка» не была истрачена на своих же детей и внуков и даже в том случае, когда они живут с ними вместе. Мы знаем, например, одного ответственного работника, который, получая кремлевский паек, жадничал поделиться продуктами со своей родной дочкой, хотя в летнее время они жили на даче вместе. Та не раз жаловалась соседям на такое скупердяйство своих родителей.

Семья в Рублево. |

|---|

А еще приятнее и радостнее быть с внуками, помогать родителям в их воспитании, особенно в ранние их годы. Насколько в этот период они бывают интересными и забавными, что постоянную тягу к ним вряд ли можно сравнить. Сложилось так, что внучка Галя с первого дня рождения и до школьных лет находилась под постоянной опекой ее второй бабушки – бабы Тани, так она ее называла. Я и бабушка Аня могли заниматься с ней лишь летом, когда все мы жили на даче. Что же касается внуков Романа и Андрея, то они были предметом нашей заботы. Особенно много сил и старания вложила в их воспитание бабушка Аня. Накормить, напоить, отвести в детский сад. Да мало ли еще других хлопот по уходу за ними? Даже тогда, когда начали жить раздельно, бабушка частенько рвалась туда, чтобы в чем-то помочь, узнать о здоровье малышей.

Находил и я свое место в этом процессе. Читал им детские книжки, рассказывал и сочинял сказки, а когда подросли ,– в дачный сезон, брал их на рыбалку, в поход за грибами. Иногда приходилось браться и за ремешок. Особенно в этом «нуждался» Ромка, который нет-нет да и что-либо напроказничает. Хотя с точки зрения педагогики этот «прием» считается неприемлемым, но соответствующие положительные результаты он всегда давал.

Шли годы. Пришло время определяться, как поступить ребятам после 8-го класса: продолжать учебу в 9 классе или поступить в техникум. Посоветовавшись, решили остановиться на втором варианте, т.е. пойти учиться в техникум Первым заканчивал 8-ой класс Роман. Он выбрал техникум - автомеханический. Я знал его слабое место – плохо занимался по русскому языку. А при вступительных экзаменах он был одним из главных предметов, надо было получить хотя бы тройку. Пришлось помочь ему в подготовке к экзаменам. В пансионате «Пестово» ежедневно стали писать и разбирать диктанты. Часто он ленился, делал это, как говорят «из под палки». Велик был и соблазн погулять с ребятами, покупаться в водохранилище, покататься на лодке, на велосипеде и т.д. Но я от него все время не отступал, заставлял заниматься. Потом почувствовал, что труды мои идут на пользу, он стал значительно меньше делать ошибок. Кончилось дело тем, что тройку он на экзамене по русскому языку все-таки получил, что позволило продолжать учебу в техникуме.

На следующий год пришла очередь Андрея. С ним работалось легче. Бывали дни, когда мы писали и разбирали по 8-10 диктантов. Он не ленился, как это было с Романом, лучше усваивал правила правописания. В результате получил четверку на вступительном экзамене по русскому языку, сделал только грамматическую ошибку, слово «керамика» написал «кирамика». Необходимое количество баллов он тоже набрал и его зачислили в техникум «Государственного делопроизводства».

Я испытываю большое удовлетворение тем, что сделал большое дело, помог своим внукам в нужный момент. Сейчас в связи с тяжелым заболеванием, я бы сделать этого не смог. Насколько мне известно, они не забыли о том, кто сыграл, может быть решающую роль в том, что учатся техникумах. Жаль только, что редко теперь их вижу и потому очень скучаю. Что можно сказать о семейной жизни? Хорошо, что мы живем дружно, оказываем взаимную помощь друг другу. Хотя у сыновей и невесток характеры неодинаковые, серьезных размолвок за все эти годы у нас не было. А когда собираемся все вместе на дни рождения, в праздники, тогда кажется, что мы с матерью бываем самыми счастливыми людьми на свете.

Василий Павлович Жуков. |

|---|

|

|---|

Василий Павлович Жуков -директор. |

|---|

А в одно лето бывали вечера, когда мы вдвоем отправлялись на танцы в городской сад г. Борисоглебска (там у нас завелись знакомые девчата). К концу дня добирались до ст. Народная, садились на «Милашку» (так именовался рабочий поезд) и ехали в этот город, а ранним утром на той же «Милашке» возвращались.

Наша дружба продолжалась и в Москве до последних дней его жизни. И сейчас мы поддерживаем связь с его супругой Надеждой Ивановной, сестрой Тоней и братом Женей.

Вспоминая о В.П.Жукове, так и напрашивается один эпизод, который так или иначе связан с его именем. В апреле 1947 года к нам в Голосновку приехал уполномоченный ЦК ВКП(б) по вопросу подготовки к весеннему севу Соколов Федор Афанасьевич. Помню – командировочное удостоверение у него было подписано Секретарем ЦК Маленковым. Несмотря на то, что я всего полтора месяца находился на посту секретаря этого райкома, Соколов стал здорово придираться к нам: и то у нас не готово, и то плохо и т. д. В тот же день мы собрали основной актив (директоров МТС, работников райисполкома, райсельхозуправления и др.). На этом совещании уполномоченный ЦК разделал на, как говорят, под орех. На этой ругательной ноте и закончилось наше совещание, его участники разошлись, чтобы приступить к выполнению данных им указаний. Но решить вставшие проблемы в связи с подготовкой к севу яровых культур было крайне сложно. Скажем, не было запасных частей для окончания ремонта тракторов и других сельхозмашин. Об этом говорили и директора МТС Сотников и Савельев.

Когда все ушли и мы остались вдвоем с Соколовым, я стал более детально рассказывать ему о сложившейся ситуации, трудностях в работе, о том, что на селе работать сложнее, чем в городе. Как бы между прочим сослался на своего друга, живущего и работающего в Москве директором завода, от него я знаю, насколько проще руководить коллективом, когда все они под одной крышей. Он поинтересовался, какой это завод и кто там директор. Я сказал, что завод сельскохозяйственного машиностроения, находится он в Перово, а фамилия директора Жуков. «Василий Павлович?», - спросил Соколов. Я ответил:»Да, он». Тут он как вскочит и начал меня ругать, почему я раньше ему об этом не сказал, ведь Жуков Василий Павлович является его большим другом, они вместе были на фронте и директором завода его рекомендовал он, Соколов, будучи начальником Главка Министерства. В таком случае надо, говорит, вам серьезно помочь, попросил вернуть директоров МТС.

К счастью, разъехаться по домам руководители МТС еще не успели, наши райкомовские ребята их быстро разыскали в «кильдиме» (так называлась закусочная в райцентре). Соколов тут же позвонил председателю облисполкома Маслову В.А. и попросил его полностью удовлетворить заявки наших МТС на запасные части к тракторам и прицепному сельхозинвентарю. Из машинно-тракторных станций были быстро направлены гонцы в Воронежский облсельхозснаб, там им были отгружены требуемые запчасти, что позволило в короткий срок завершить ремонт сельхозтехники.

Всю ночь мы потом сидели с Федором Афанасьевичем у меня дома (а квартировала моя семья в одной из райкомовских комнат), пили водку-сырец, закусывали солеными огурцами и капустой, т.к. больше в доме ничего не было. Он рассказывал о столице Москве, о Жукове, я о своих сельских делах. Затем, когда я уже стал работать в Москве, мы частенько встречались втроем. К сожалению, и Соколова уже давно нет на этом свете.

Федор Масик. |

|---|

Дорогим и близким другом был мне и Масик Федор Иванович. Хотя работали мы в одном районе немногим более трех лет, но этого времени оказалось достаточно для того, чтобы хорошо узнать друг друга и пронести возникшую дружбу через всю жизнь. Это был бескорыстный, кристальночистый во всех отношениях. Человек, никогда не поступиться своими принципами. В то же время был веселый, жизнелюбивый. Заразительно хохотал, когда я рассказывал ему что-то смешное. Многому я у него и научился в комсомольской и газетной работе. Мы и сейчас поддерживаем связь с его супругой Анастасией Ивановной, всегда обмениваемся праздничными поздравлениями. Я часто называю ее кумой, так как считаюсь крестным отцом их дочки Адочки.

Февраль 1946 года. Слева-направо Тюхов Н.И., Федосов П.Ф., Нигровский Л.И., Прусикин А.Д. |

|---|

Однокашники. Во втором ряду Слева-направо Киреев, Прусикин, Нигровский, Нигровский, Гребенников, Фомин, Калацкий |

|---|

Не могу еще раз не вспомнить и Нигровского Леонида Ивановича, с которым судьба свела в Воронежской областной партийной школе. Как-то с первых дней учебы мы начали проникаться взаимной симпатией друг к другу. А еще больше сблизила нас совместная общественная работа в партийном бюро партшколы – он был избран секретарем, а я членом бюро. Мне понравилась его скромность, открытость и честность, хладнокровие, когда решался какой-либо принципиальный вопрос на партсобрании или на заседании партбюро. Наверное и он во мне увидел верного товарища и друга. Поэтому и после окончания школы мы не прерывали дружеских связей, иногда встречались, переписывались вплоть до того, как он ушел из жизни.

В Гремячьем, когда я там был вторым секретарем райкома партии, больше по душе пришелся присланный обкомом партии на должность заведующего отделом пропаганды райкома Пеньков Алексей Васильевич.С ним пришлось поработать лишь один год (вскоре я уехал в Голосновку), но и за этот период хорошо стали понимать друг друга. Мне импонировали в нем такие черты характера, как настоящая русская удаль, прямота, неподдельный патриотизм, обладание чувством юмора. У нас сложились сходные взгляды на окружающих нас людей и, прежде всего, руководящих районных работников. В последние годы своей жизни он также работал в профсоюзах – был председателем обкома профсоюза работников сельского хозяйства в Тамбове. Будучи в командировке в этой области, я бывал у него дома. Жена его Мина Глебовна – немка по происхождению, тоже приятная женщина, до сих пор пишет нам, а мы ей поздравительные открытки, часто вспоминает те приятные мгновения, когда мы были вместе.

Фотография Отца с Семьей Пенькова Алексея Васильевича. 1952 год. |

|---|

Если вспомнить жизнь и работу в Голосновском районе, то больше всего хотелось бы выделить одного человека Ивана Васильевича Гончарова, работавшего председателем райисполкома. Это был не особенно шибко грамотный работник, но этот недостаток компенсировался большим жизненным опытом, старательностью, простотой и скромностью. Трудно ему, конечно, жилось в то время, ведь у него было четверо детей, но исключительная честность не позволяла ему залезть куда-нибудь в колхоз или государственную казну, как это делали отдельные хапуги типа Беляева Б.Г. (работавшего первым секретарем райкома сначала в Алешковском, затем Гремяченском районах). Иван Васильевич проявлял много инициативы в наших делах по благоустройству села Новосильск, где временно размещался районный центр, а потом и в развертывании работ по строительству райцентра на новом месте. Хоть не всегда все у него получалось, но мы постоянно видели его в заботах и хлопотах.

В связи с этим припоминаю один случай. В селе Голосновка, где до войны был райцентр, начали восстанавливать среднюю школу, разрушенную при бомбежке. Так как рабочей силы не хватало, то Гончаров решил привлечь для этой цели цыган, табор которых расположился тут же, рядом со школой. Настоящей работы Иван Васильевич от них так и не дождался, а вот хлопот и мороки с ними он натерпелся вдоволь. В каждый приезд на объект его окружали эти «работники» (и млад и стар) и требовали то хлеба, то мяса, то соли и т.д. и т.п. А тут, как на грех, приехавший в район председатель облисполкома Маслов попросил ознакомит его с тем, как идет восстановление средней школы, и мы все трое решили поехать туда. Не успели мы подойти ….к школе, как нас тоже обступили цыгане и стали донимать Маслова теми же проблемами, от которых не успел еще отойти предрика. На обратном пути в машине Гончарову, досталось за то, что связался, не с кем следует. Еще больше, но в комической форме пред. облисполкома преподнес эту «сделку» с цыганами на прошедшем вскоре областном партийно-хозяйственном активе. У участников этого собрания это вызвало большое оживление и даже хохот. У нас же с Иваном Васильевичем от такого «представления» горели уши.

Но все равно я не осуждаю этот поступок Ивана Васильевича, ведь делал это он не от хорошей жизни. Расстались мы с ним в конце 1950 года, когда я ехал учиться в Москву, а в 1953 году снова оказались соседями – он был переведен на ту же работу в Уколовский район, а меня избрали секретарем Буденовского района ВКП(б). Мы потом частенько встречались, вспоминали те трудные, но созидательные годы в Голосновке.

Очень хорошего товарища и друга я приобрел в Москве во время учебы на Ленинских курсах при ЦК КПСС. Им стал Хмаро Василий – терский казак, приехавший из Северной Осетии и работавший там первым секретарем райкома партии. Он и сейчас живет там, недавно потерял свою спутницу жизни Веру Александровну. Учились мы в одной группе, Я был старостой группы, он – партгрупорг. Сошлись мы как-то сразу, с первых дней учебы, возникла своего рода психологическая совместимость. Мне нравилось в нем многое – и широкая русская натура, и смекалка, и завидная находчивость, и трогательная забота о семье. Мы не только оказывали взаимную помощь друг другу, но и старались помочь в учебе и другим слушателям, особенно не русской национальности. Поэтому вокруг нас сплотилась вся группа, мы жили эти 2 года одной дружной семьей, никаких распрей по национальному признаку у нас не было.

Фотография семьи Хмаро. 1966 год. |

|---|

В то время у Хмаро было тоже двое детей – Валерка и Виктор. Наверное глядя на меня, Василий тоже решил забрать семью в Москву. Сняли они на Садово-Кудринской улице небольшой угол в полуподвальном помещении, там и обитали. Денег едва хватало от получки до получки, в основном шли они на питание. Ребятишек побаловать сладостями, даже мороженым, было не на что. Вот потому то, видимо, они решили сами» попромышлять».

Обычно мы с Василием ходили на занятия пешком на Миусскую (а жили на Садово-Кудринской в общежитии Академии общественных наук). Но как то решили проехать 2 остановки на троллейбусе. Только вошли в него, слышим детские голоса «Тетенька и дяденька, подайте копеечку, мы сироты, у нас нет ни отца ни матери». Васька, как услышал родные голоса, так остолбенел. Ведь это их Валерка с Витькой «дошли до такой жизни». А те заметив отца, быстренько соскочили с троллейбуса на останове и дали деру. Вот потеха была!

Сам Хмаро тоже был горазд на всякие проделки. Однажды мне говорит: «Знаешь, Петро, для того, чтобы в столовой курсов к нам хорошо относились официантки, быстрее нас обслуживали, надосразу же, в первый день учебы, в книге отзывов объявит всем им (а их было до десятка) благодарность за чуткое и внимательное отношение к нам. Так и порешили. Придя на обед, мы взяли эту книгу и после обеда пригласили каждую из них, спросили, как их фамилия и имя, поблагодарили за хорошее обслуживание и тут же при них сделали такую запись в книге. После этого нам никогда не пришлось долго ждать обеда, к нам тут же подходили эти девчата и приносили пищу. Так же было и в буфете,, где Клава под видом «Боржоми» отпускала нам «Столичную», которой мы порой грешили после каждого экзамена.

Этой «наукой» я, спустя несколько лет, решил воспользоваться. А было это так. В свое время Н.С. Хрущев, будучи у руководства партией и страны, любил проводить так называемые зональные совещания по сельскому хозяйству. Например, областей и автономных республик, центра, Урала и Сибири, Поволжья и т.д. Дошла очередь и до областей Центрально-Черноземной зоны. В то время (это было где-то в 1955 или 1956 году) я секретарствовал в Буденном Белгородской области. Совещание проводилось в г. Воронеже.

По приезду в Воронеже нашу делегацию разместили в гостинице «Брестоль» (на проспекте Революции). Питаться нам предстояло тоже в ресторане этой гостиницы. Приехали в Воронеж мы накануне открытия совещания. Когда пошли в ресторан на обед, то за стол нам посадили четверых: меня с председателем райисполкома Белозерских М.П. и наших соседей – Алексеевцев – Манюхина Д.А. и Стародубцева А.К. Во время обеда нас предупредили, что водки чтобы не просили, ее продавать запрещено. Объяснили и причину запрета. Сказали, что запретил это сам Хрущев будто потому, что во время только что прошедшего зонального совещания областей и автономных республик Поволжья в Саратове произошел скандальный случай: два секретаря райкома напились и подрались.

Мои мужики загрустили, носы повесили. Я вспомнил палочку-выручалочку, которая нас спасала от подобной «беды» в Москве. Не горюйте, говорю, друзья мои, сейчас что-нибудь придумаем. Пообедав, приступили к делу. Я нашел книгу отзывов и предложений ресторана, стали приглашать по очереди официанток, они сначала перепугались, а когда увидели сочиненное нами в их адрес благодарности «за чуткое и внимательное обслуживание», то заулыбались и пообещали вечером «обслужить» нас еще лучше. И действительно свое слово сдержали. Когда мы пришли на ужин и сели все четверо за столик, одна из девушек подскочила к нам и намекнула, что сейчас принесет нам «боржоми». Через несколько минут наряду с закусками и другими блюдами на столе у нас стояли две бутылки этой «водички». Сообразив происшедшее, мои друзья повеселели, а когда налили граммов по 150 и выпили – совсем стали веселыми, разговорчивыми. Сидевшие напротив за другим столом мужики обратили на это внимание, один из них даже подошел к нам и спрашивает, почему у нас такое хорошее настроение. Ничуть не смутившись, Антон Карпович Стародубцев ответил: «А мы всегда такие». «Секрета» мы ему, конечно, не открыли.Так мы безбедно провели два вечера. Манюхин потом часто вспоминал, говоря: «Ну и хитер же ты, Федосов». Я же ему объяснил, как и где я постиг эту «науку».

Штана Н.Ф. |

|---|

Хаустов И.М. слева. |

|---|

Беда В.Д. 1956 год. |

|---|

Немало хороших товарищей и друзей осталось в Буденном (ныне Красногвардейске), многих их них уже не стало, а некоторые (Беда В.Д., Хаустов И.М.) умерли слишком рано – в 53-55 лет. Только Штана Н.Ф., Дегтярев Ю.Н. и Седаков Д.Е. прожили 75-89 лет. Пока живут и здравствуют Поляков М.А., Крилихин М.Т. Мне по душе было с ними общаится, работать, многому учиться у них. Взять хотя бы Седакова. Это был деловой человек, умудренный большим опытом хозяйственной работы, не любил много говорить, а старался больше делать.

Мне нравился Н.Ф. Штана, тоже обладавший такими хорошими качествами организатора и руководителя, какими являются: широта размаха, знание дела, честность, справедливость. Он, будучи еще председателем колхоза, пользовался большим авторитетом среди колхозников. Однажды мы попытались выдвинуть его председателем райисполкома.

Для того, чтобы это осуществить, необходимо было получить согласие колхозников. С этой целью мы созвали общее собрание. Часа два я убеждал колхозников в необходимости перемещения Никифора Федоровича, однако те уперлись, так и не согласились с моими доводами, а очень просили оставить его руководить колхозом. Ничего не поделаешь – пришлось отступить.

Уже через некоторое время он все-таки был выдвинут на партийную работу. В последние годы, перед уходом на пенсию по состоянию, он перешел на хозяйственную работу. Вскоре тяжело заболел – ослеп, страдал таким тяжким недугом, как диабет, С моей помощью в Москве (в клинике С.Федорова) ему сделали операцию на одном глазу, он стал видеть, но проклятый диабет окончательно доконал его. С его женой мы и поныне переписываемся, говорят, что она тоже тяжело больна, годы берут свое.

Хорошую память оставил о себе Яков Тимофеевич Смирнов, работавший в Голосновке сначала секретарем парторганизации МТС а затем третьим секретарем райкома партии. Его отличали такие замечательные черты характера, как трудолюбие, простота в обращении с людьми, бескорыстие. Недавно его тоже не стало. Его супруга Анна (а мы ее почему-то всегда называли Галей) подстать своему мужу была скромной и трудолюбивой женщиной. До последнего времени мы также поддерживали с ней связь и после смерти Якова Тимофеевича. И только в этом году, в связи с моей тяжелой болезнью мы не послали им праздничное поздравление.

Немало добрых слов можно было сказать и о некоторых других товарищах по работе в районах и в Москве. Вспоминается, например Гребенников Алексей Иванович, работавший заведующим и вторым секретарем Голосновского РК ВКП(б).

Товарищ по партийной работе Гребенников Алексей Иванович во время пребывания в Буденном. |

|---|

Соколов и Федосов |

|---|

Закадычным моим другом в Москве стал Евгений Соколов. А подружились мы, работая в аппарате ЦК КПСС. Так сложилось, что долгое время мы сидели в одной комнате. Пришел в аппарат он из ЦК ВЛКСМ, там заведовал организационным отделом. Мне всегда нравились люди остроумные, обладающие чувством юмора, компанейские. Таким был и Соколов. За эти качества его уважали многие в нашем отделе партийных органов. К нам в комнату всегда шли за тем, чтобы услышать какую-либо хохму. А однажды мы с ним устроили целое представление. Помню – собрали собрание членов ДОСААФ, где я, как председатель первичной организации ДОСААФ отдела, должен был отчитаться за проделанную работу. Председателем этого собрания был избран Соколов. Так как отчитываться было по существу нечем, кроме сбора членских взносов и участия отдельных работников в соревнованиях по стрельбе в тире, то и доклада, как такового, не получилось. Но зато председательствующий Евгений Соколов решил вывести меня из пике, в котором я оказался. Он, в частности, после моего выступления, «разъяснил» участникам собрания, что де мол, Федосов рассказал о своей работе коротко не потому, что нечего сказать, а, главным образом, оттого, что не все можно в этой аудитории говорить. Есть, мол, вопросы оборонного характера, сущность которых не следует раскрывать. И пошло-поехало. Мне оставалось только утверждающе кивать головой. Да, мол, действительно секретность в нашей досаафовской работе крайне необходима. Наши лица настолько были в этот момент серьезными, что глядя на нас, зал взрывался смехом. Об этом «спектакле» наши сослуживцы долго потом вспоминали.

Это, конечно, не мешало нашей основной работе. Не обладая еще достаточным опытом партийной работы, Соколов частенько консультировался у меня по отдельным вопросам. Он же в свою очередь помогал мне решать те или иные проблемы. Это Соколов держал меня в курсе событий, которые разворачивались в отделе вокруг Орловского дела, когда я уже был в другом отделе и находился на больничном дома. Очень жаль, что коварная болезнь (рак) рано свела его в могилу – на 62 году жизни.

Моей единомышленницей в борьбе с негативными явлениями в аппарате ЦК КПСС, а затем и в КПК при ЦК КПСС, была Ольга Сергеевна Громова. Только недавно я ей звонил, рассказал о встрече с бывшим зав. отделом парторганов ЦК КПСС по РСФСР М.Т. Ефремовым и о том, как он хорошо отзывался о ней, ее деловитостью и принципиальностью в Рязанской эпопее. Ей, конечно, было приятно слышать об этом.

Завершая воспоминания о хороших людях, друзьях и товарищах, было бы грешно забыть еще одного порядочного человека. Я имею в виду Тигрия Александровича Фигурина – заведующего сектором республик Закавказья отдела по союзным республикам Комитета Партийно-Государственного Контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Ему были присущи такие необходимые качества ответственного работника, как высокая исполнительская дисциплина, большая работоспособность, тактичность в обращении с подчиненными, умение выслушать мнения других. И опять приходится сожалеть по поводу безвременной его кончины, ведь прожил он только 53 года.

Теперь о людях плохих – подхалимах, карьеристах, всякого рода ловкачах, интриганах, с которыми приходилось иметь дело. Я уже по ходу воспоминаний касался некоторых лиц, чьи действия всегда вызывали во мне чувство неприятия. Это работники ЦК КПСС Полехин, Симонов, Денисов, Комитета Партгосконтроля Горина, Шикина и др. Это в верхнем эшелоне партии и государства. Немало было таких работников и в среднем звене. Об одном таком человеке хочется рассказать подробнее.

Когда я приехал с учебы и приступил к работе в Буденовском районе, вторым секретарем РК КПСС был Метелкин Ф.И. Поначалу казалось, что он человек подготовленный и вполне соответствует занимаемой должности. Скажу даже больше. Райкомовские товарищи говорили, что он метил на первую роль, когда она стала вакантной. Но тут подвернулся я, и он, как первый секретарь не состоялся. Но зато вскоре по моему же предложению Метелкин был избран председателем райисполкома. Как потом показала жизнь в данном случае я допустил ошибку. Работал он безинициативно, не требовательно относился к аппарату исполкома, проскальзывали элементы заигрывания с ним. Особенно вольготно чувствовал себя и не утруждал делами во время моего отсутствия в районе (в командировке или отпуске). Ко всему прочему занимался интригами, будучи в составе бюро райкома. Об этих и других отрицательных качествах предрика стали поступать жалобы от членов бюро райкома, руководителей колхозов. В связи с приближавшимися выборами в местные советы депутатов трудящихся встал вопрос о кандидатах в депутаты райсовета. Естественно надо было определить и с кандидатурой на пост председателя райисполкома. На бюро РК, где обсуждался этот вопрос, все члены бюро выступили против кандидатуры Метелкина, мотивируя это причинами, указанными выше. Так и решили: не рекомендовать кандидатуру Ф.К. Метелкина для избрания в новый состав райсовета, доложив об этом в обком КПСС. Вечером было заседание, а наутро Метелкин был уже в обкоме партии у первого секретаря Крахмалева М.К.. Только я собрался позвонить в Белгород и доложить о случившемся, как раздался телефонный звонок оттуда же. Позвонил сам Крахмалев и сообщил, что у него сидит Метелкин с жалобой на мои неправельные действия по отношению к нему. Попросил срочно приехать в обком, жалоба будет рассматриваться на бюро обкома. Делать нечего – я сел в машину и выехал.

Открыв заседание бюро, Крахмалев кратко объяснил суть вопроса и представил слово Метелкину. Тот дрожащими руками вынул из левого бокового кармана пиджака какую-то измятую бумагу и стал докладывать о всех моих «прегрешениях»: и что кадры я подбираю по принципу родства и землячества, и что игнорирую исполком, сессию райсовета назвал бардаком, и что я пьяница и т. д. Тогда члены бюро попросили жалобщика привести конкретные факты перечисленных обвинений. Что касается подбора кадров, то он назвал две фамилии (Штана и Халимонову), которые будто бы выдвинуты на руководящие должности по родственному и земляческому принципу. Я тут же объяснил, что Штана действительно выдвинут председателем колхоза ( до этого работал преподавателем и зав подсобных хозяйством агрошколы), но никаким родственником мне он не является. Его жена родом действительно из того же района, где родился и я, но впервые ее увидел здесь в Буденном. Заведующая контрольно-семенной лабораторией Халимонова Мария Нестеровна хорошо меня знала по Алешковскому району, но в Буденовский район она переехала задолго до моего избрания секретарем Буденовского райкома. И никакого отношения к назначению ее КСЛ я иметь не мог. Так что кадровые обвинения оказались несостоятельными.

В части игнорирования исполкома тоже никаких конкретных фактов Метелкин тоже назвать не смог. Я начисто отверг приведенную Метелкиным ложь о том, что якобы я назвал исполком бардаком. После этого Крахмалев заявил, что надо этот факт проверить. Если он подтвердиться, то Федосову надо делать оргвыводы, а если этого не было, тогда Метелкина надо снимать с работы и наказывать в партийном порядке.